赤外線温度計とは?

皆さんは温度計というとどんなものを思い浮かべるでしょうか?

昔、理科の実験で使ったこんな温度計を思い浮かべる方もいることでしょう。

最近の子供たちはもしかしたらデジタルの温度計しか知らないなんて世代かもしれません。

ただこの温度計。

液体を測るのには先を液体に入れて、赤い線が動かなくなるまで数分待ちますよね。

また固体を測るのはなかなか難しくて、何とか先端を固体に接触させて、赤い線が動かなくなるまで待つということになるでしょう。

しかし数分も待っていられないし、じっと固定させて待つなんて面倒ですよね。

しかし世の中には便利な「放射温度計」、もしくは「赤外線温度計」というものがあるのをご存知でしょうか?

こちらの温度計は物体から「放射」された「赤外線」を計測することで、温度を測るというものです。

実は温度がある物質はもれなく「赤外線」を出しています。

暖かいと感じるこたつやヒーターはもちろんお風呂のお湯だって、そしてあなたの体からも出ています。

もっと言うと、自分が冷たいと感じる物、例えば机だって椅子だって、水だって、氷だって絶対零度と言われる-273度から比べると、必ず「熱」を持っており、それに応じた「赤外線」を出しています。

つまりその物体から出ている「赤外線」の量はその物質の「温度」と比例しているので、赤外線を測れば、温度が分かるということです。

この「赤外線温度計」のメリットは、何と1秒以内に測定できる、さらには温度計を物体に接触させる必要なく、離れたところか測定できるということです。

そんな便利な温度計。

値段は高いと思いますよね?

もちろん高いものを見れば何万円もするのですが、そこそこの精度でよければ、数千円(むしろ千円台)で購入することができます。

ということで安くて、なんか面白そうな「赤外線温度計」。

何となく購入してみたので、レビューしようと思います。

OHM 赤外線温度計 TN006

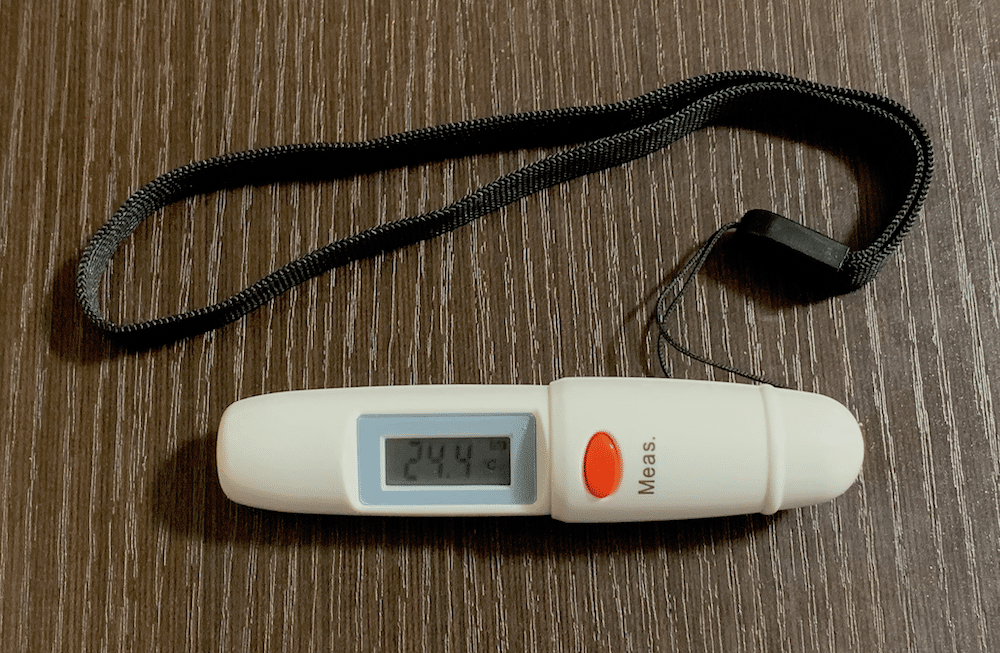

ということで購入した赤外線温度計はこちら。

オーム電機社製 TN006 という赤外線温度計です。

スペックはこんな感じです。

| 本体サイズ | 直径1.9 cm、長さ8.3cm |

| 本体重量 | 17g(電池含む) |

| 温度測定範囲 | -33.0℃ 〜 180.0℃ |

| 表示分解能 | -9.8℃ 〜 180℃: 0.2℃ -33.0℃ 〜 -10.0℃: 1℃ |

| 使用電池 | アルカリボタン電池 LR44 2個 |

| 電池寿命 | 連続使用で15時間 〜 20時間 |

| 反応温度 | ON状態の場合、約0.5秒 OFF状態の場合、約1秒 |

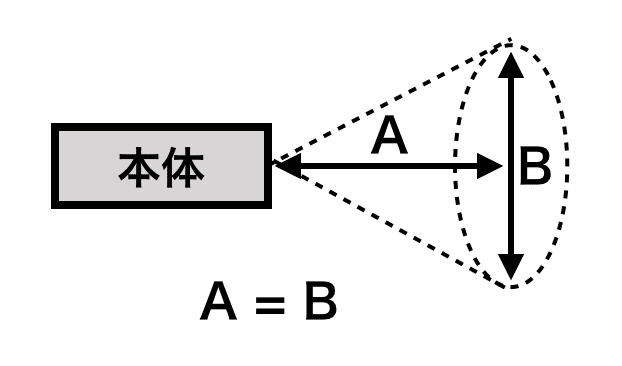

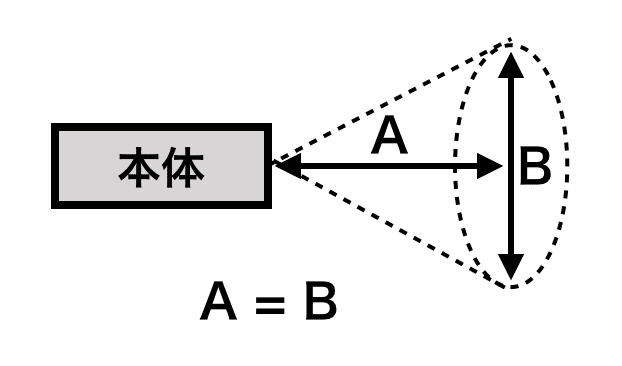

測定範囲は円形で、その直径は測定距離と同じになります。

赤外線温度計は色々あるのですが、これを買った理由は第一に安かったから、第二に小さかったからです。

本当はレーザーポインタ付きが欲しかったのですが、調べた感じトリガーを引くタイプにしかレーザーポインタがついていなくて、こちらのタイプは結構大きめのサイズになるので、購入をやめました。

よく考えると、レーザーポインタで位置を示していても、あくまでも測定の中心点であり、その周りを含んだ領域の温度を示しています。

つまり家で数cmの近距離で温度を測るだけならいらないかなと。

また値段が上がれば、測定可能温度の幅が広がりますが、家で500℃とかなかなか測る機会はないかなと。

ちょっとOHM TN006で残念だったのは、測定できる最高温度が180℃であること。

3Dプリンタのノズルの温度は200℃以上で使うことばかりなので、せっかくなら250℃くらいまで測れるものを買えば良かったかなと、ポチった後に思ってしまいました。

3Dプリンタのノズルは小さいので、なかなか正確な測定は難しいかもしれませんが、ちょっと試してみたかったかなと。

ということで開封の儀

ということで購入したので、開封の儀といきましょう。

まずはパッケージから。

日本の会社らしくしっかりとした分かりやすいパッケージになっています。

他の人がどういう理由で買うか興味があったのですが、「調理」「ペット」と書かれているように、意外と身近なところでの用途もあるようですね。

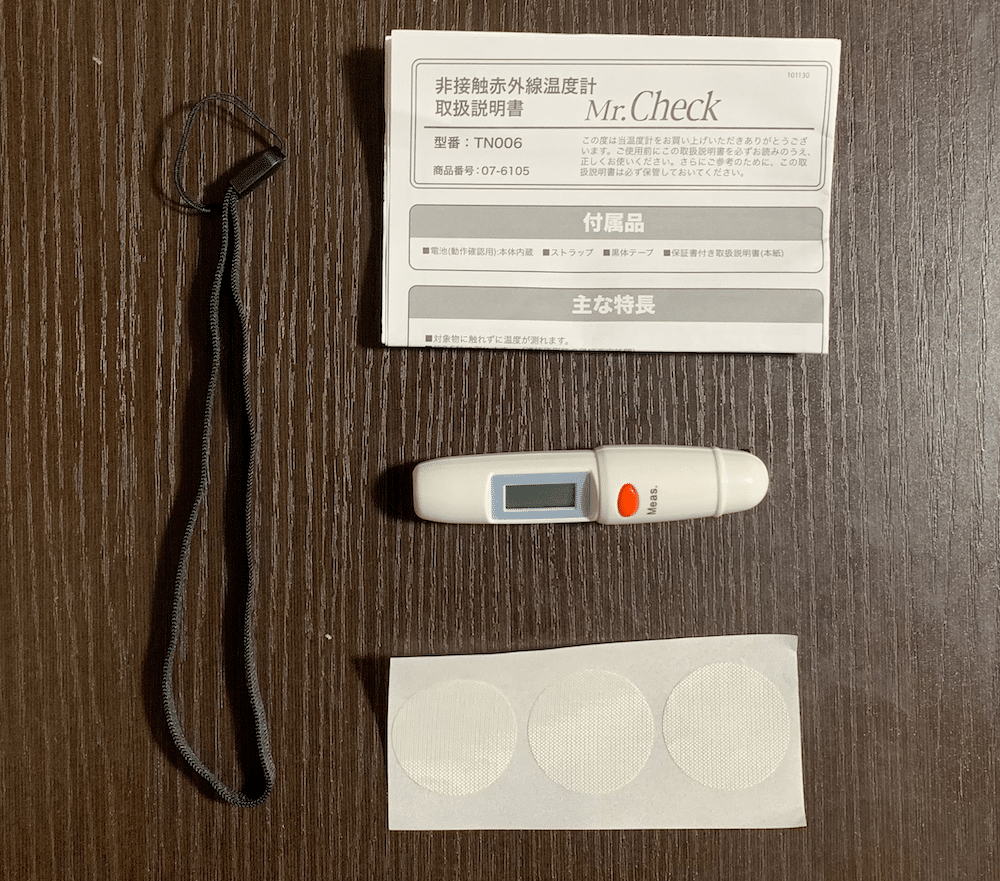

全部出してみるとこんな感じ。

説明書、本体、ストラップ、そして謎の丸いシールが3つという構成です。

実はここでこの製品名が「Mr. Check」であることを知りました。

Amazonのページにも、パッケージにも製品名が書かれていないのはなかなか不思議な感じですが、もう少しアピールしてあげてもいいんじゃいかな。

そして謎の丸いシールですが、こちらは「黒体テープ」なるものらしいです。

先ほどありとあらゆる物質は熱をもっていて、赤外線を放射するとお話ししました。

その赤外線を放射する量は、その物質の温度に依存するものの、物質の材質によって少しずつ”ずれ”があります。

その”ずれ”を補正するためのテープが「黒体テープ」で、より正確に測りたいとき、測りたい物質に貼って、測定するとのことです。

測定するのは簡単で測定したい物質にセンサ部(下の写真の左側)を向け、「Meas.」 と書かれている隣にある赤いボタンを押すだけ。

ボタンを押すとすぐに真ん中のところで温度が表示されます。

これだけ簡単なら子供からお年寄りまで簡単に測定できますね。

ということでまずは準備していきましょう。

どうせならそこそこちゃんとした位置で測定していきたいので、FreeCADとUltimaker Curaを使って、位置マーカーを作っていきましょう。

FreeCADで位置マーカーの作成

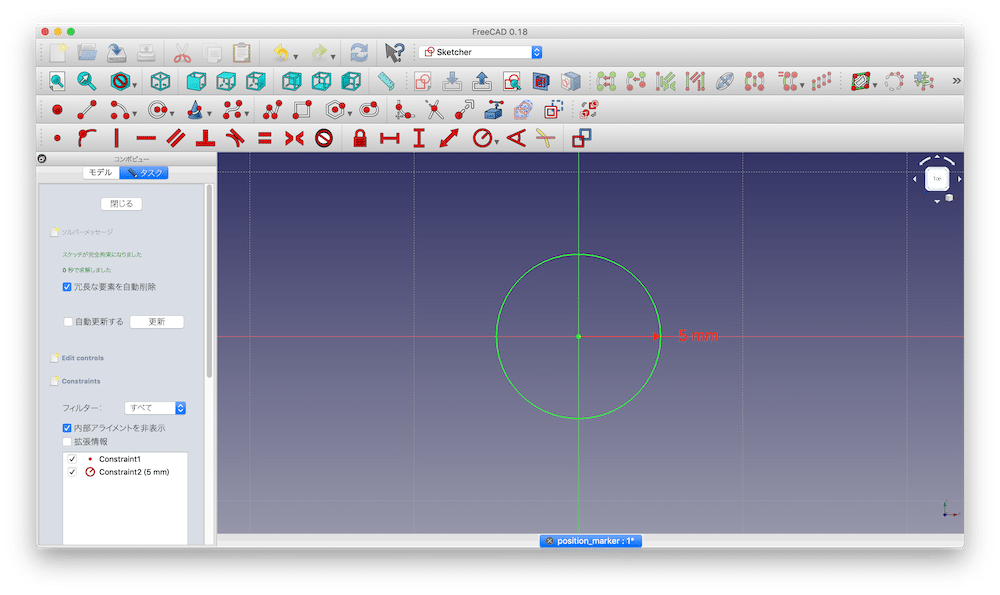

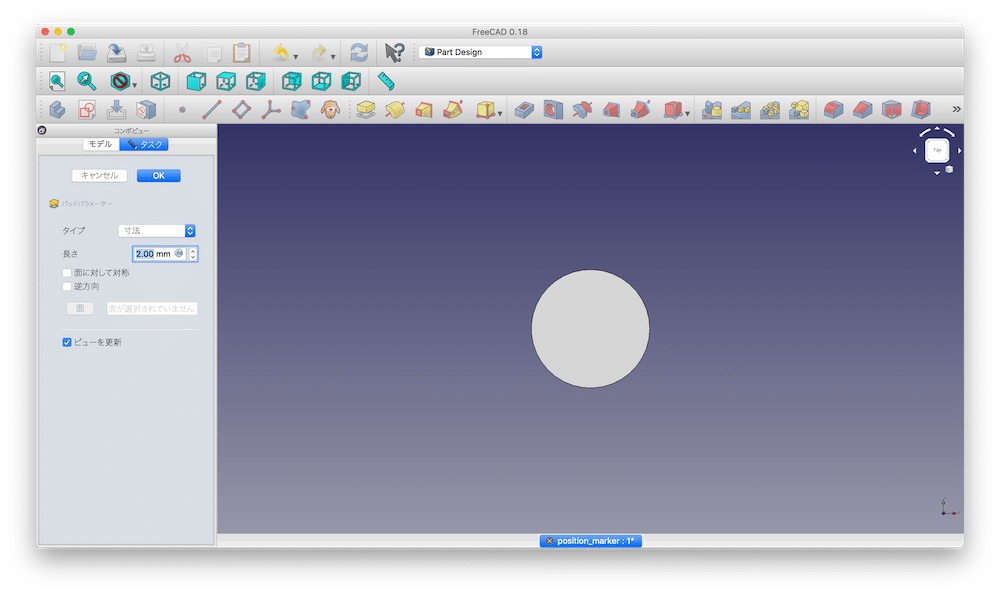

まずはいつも通りFreeCADを起動し、新規作成、XY平面にスケッチを作成します。

そして適当に円を描き、

円の中心を原点に拘束し、

半径を5 mmに拘束します。

一旦スケッチを抜け、パッドで2 mm押し出します。

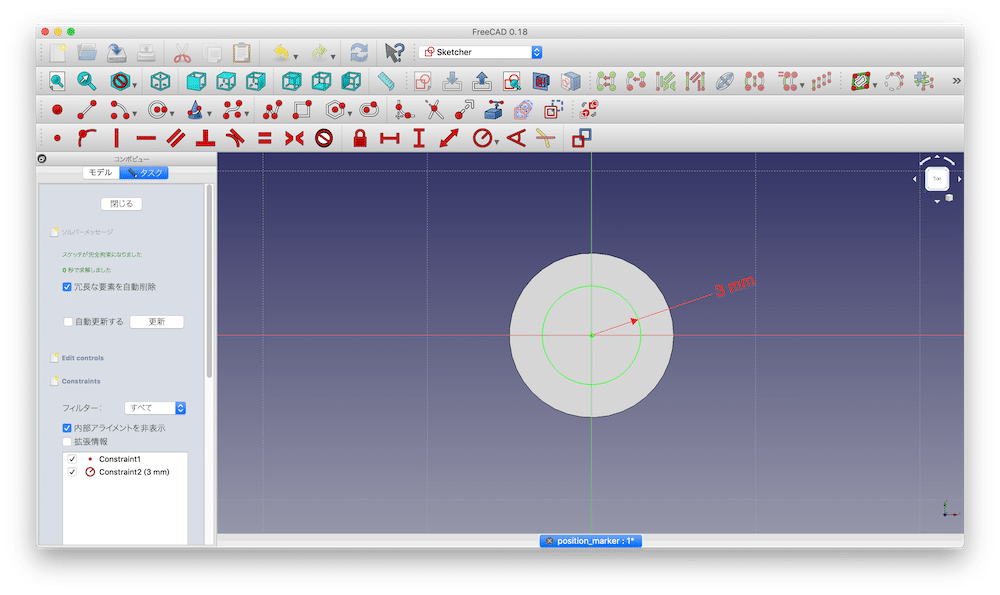

円の上にスケッチを作成し、

再度、円を描き、

円の中心を原点に拘束し、

円の半径を3 mmに拘束します。

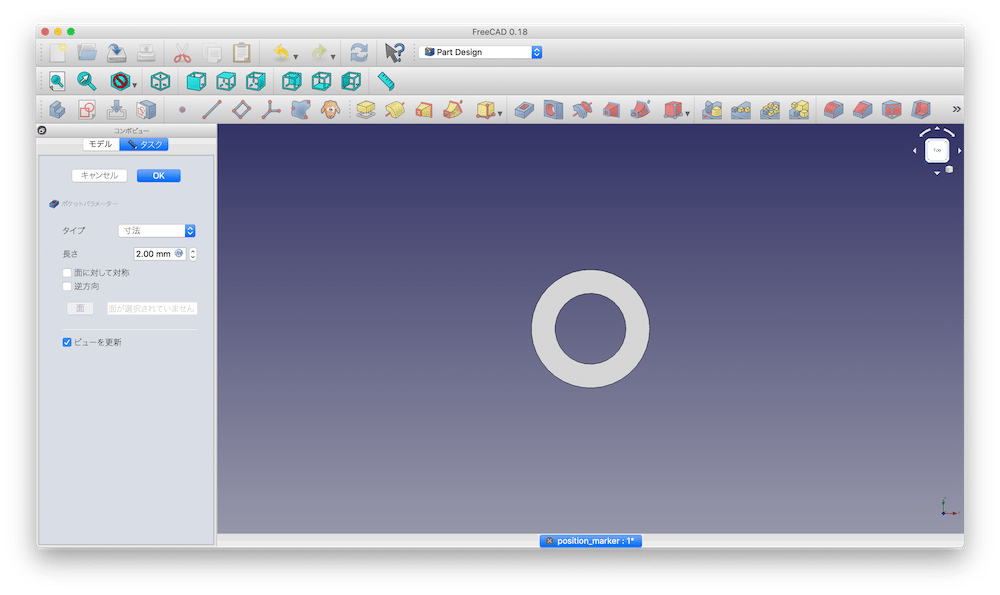

スケッチを抜け、ポケットで2 mm削ります。

スケッチを抜け、完成です。

データの保存と、STLファイルへのエクスポートをしておいてください。

ファイルはこちらにアップロードしておきますので、ダウンロードはご自由に。

Ultimaker Curaで位置マーカーを配置

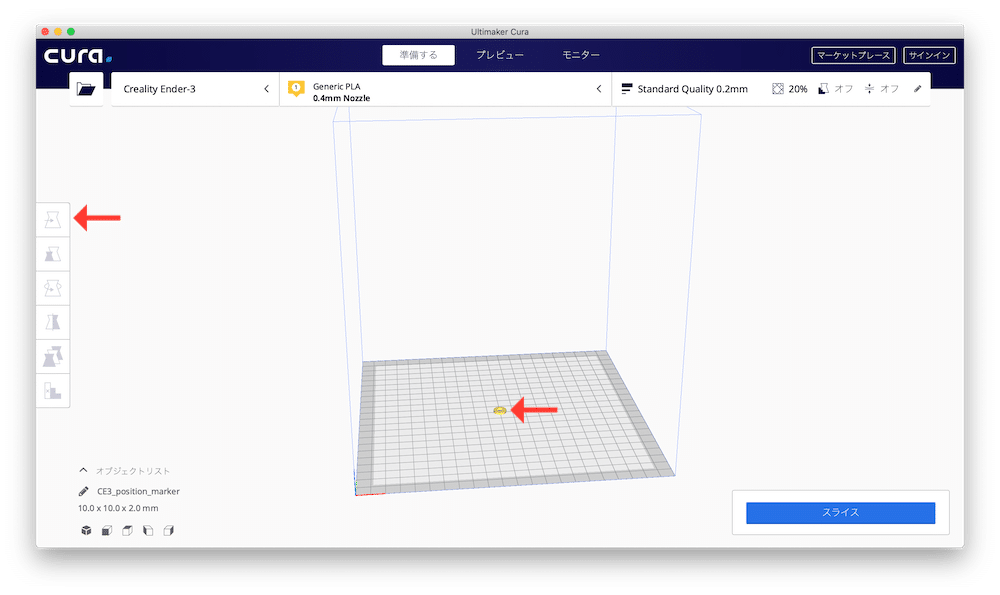

位置マーカーの配置は、Ultimaker Curaを使って行います。

Ultimaker Curaを起動し、位置マーカーのファイルを読み込んでください。

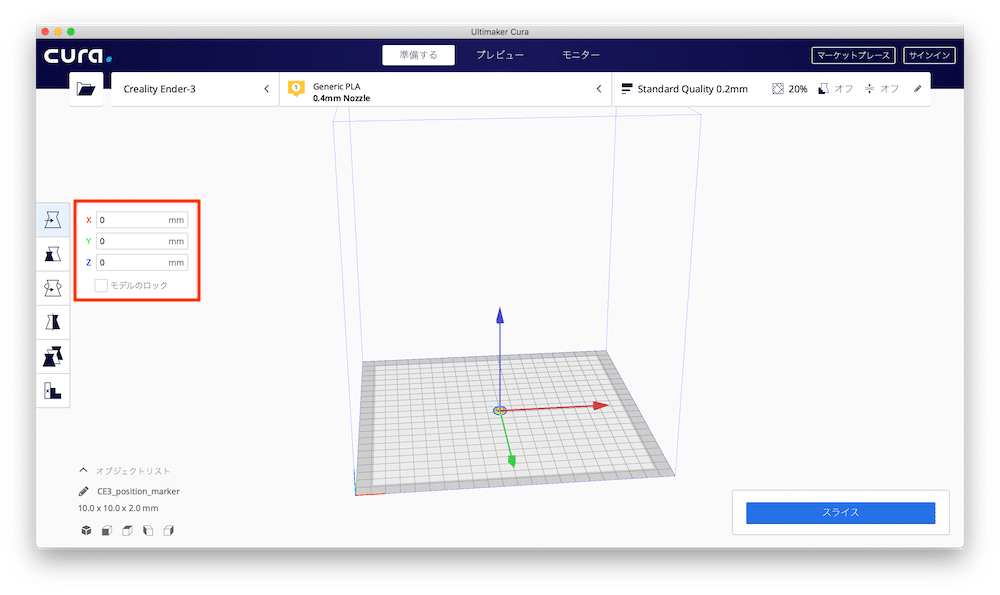

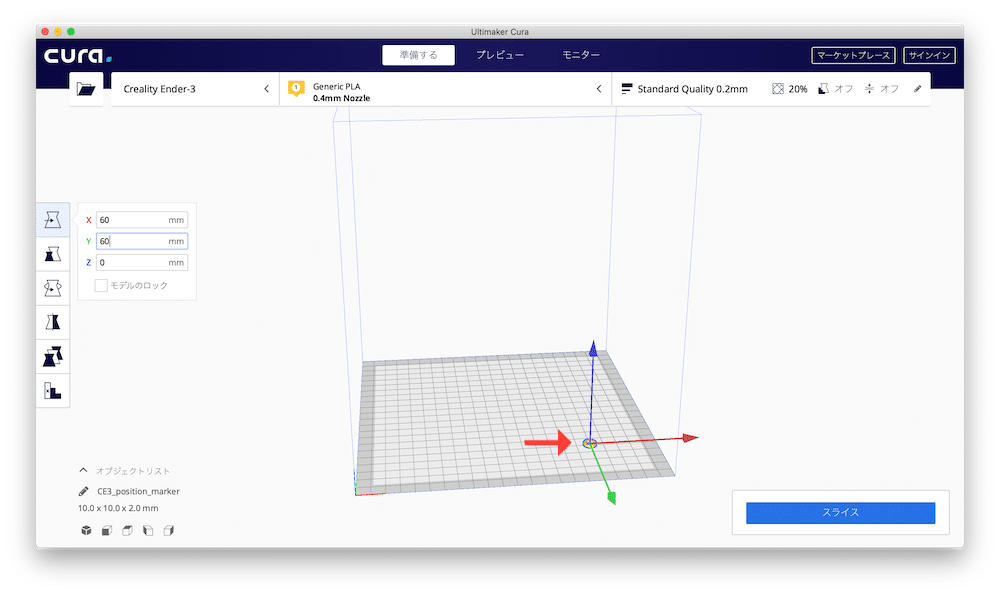

そして読み込んだモデルをクリックし、さらに左の一番上のボタンをクリックしてください。

モデルから出ている矢印をドラッグしてもモデルを移動できるのですが、位置をしっかり規定したいので、今回は左の数値入力ウインドウで数値を入力していきます。

X: 60 mm Y: 60 mmにしてみました。

位置マーカーが移動しているのがわかると思います。

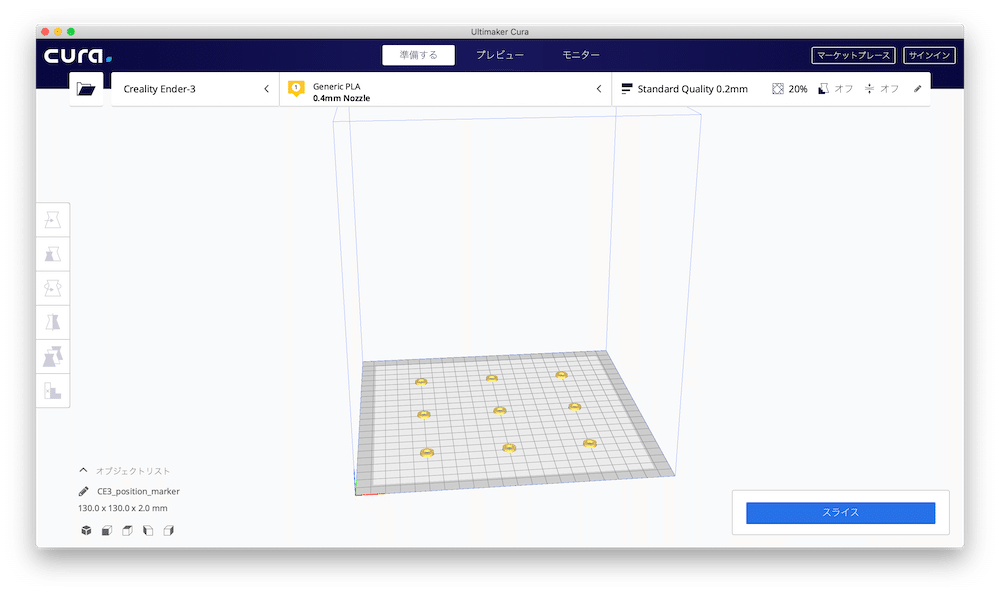

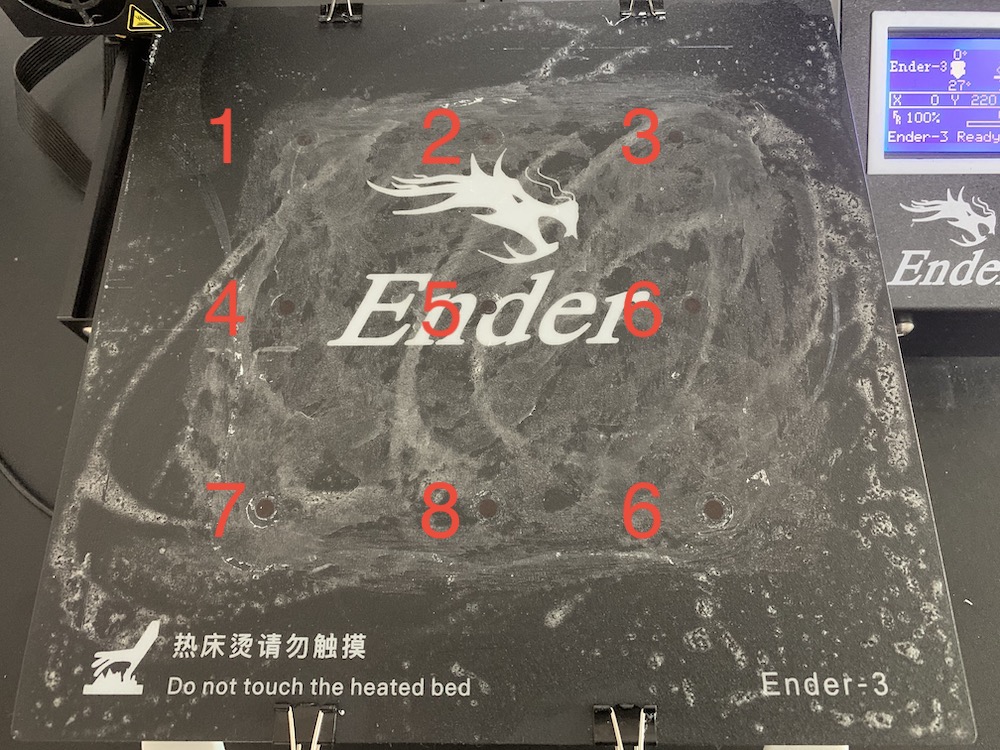

私はビルドプレート全体を使うことはほぼないので、中心から上下左右 6 cm(つまり12 cm角)のエリアの温度分布を測定できればいいです。

ということで、以下のポイントに位置マーカーを設置しました。

- X: 60 mm Y: 60mm

- X: 60 mm Y: 0mm

- X: 60 mm Y: -60mm

- X: 0 mm Y: 60mm

- X: 0 mm Y: 0mm

- X: 0 mm Y: -60mm

- X: -60 mm Y: 60mm

- X: -60 mm Y: 0mm

- X: -60 mm Y: -60mm

これでスライシングしていきます。

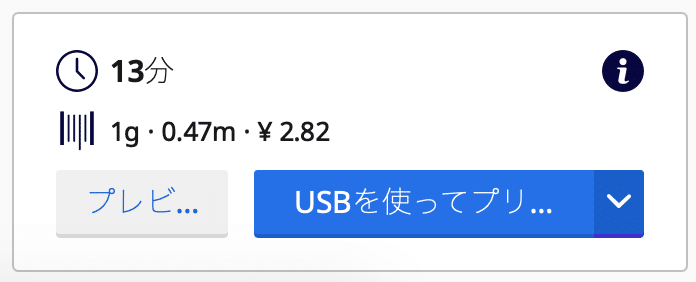

特に精度は必要ないので、プロファイルを「Standard Quality -0.2 mm」にし、そのままスライスします。

プリントは13分くらいなので、ちょっと温度設定の仕方を勉強しつつ待ちましょう。

Ender-3でビルドプレートの温度設定

今回はビルドプレートの温度分布を見たいので、ビルドプレートを動かさず、温度を一定にする必要があります。

つまりプリント中では測定できないということ。

そこで設定項目からビルドプレートの温度のみを調整する方法はないか見てみました。

結果として、Ender-3のコントローラから制御する方法とUltimaker Curaで制御する方法がありましたので紹介します。

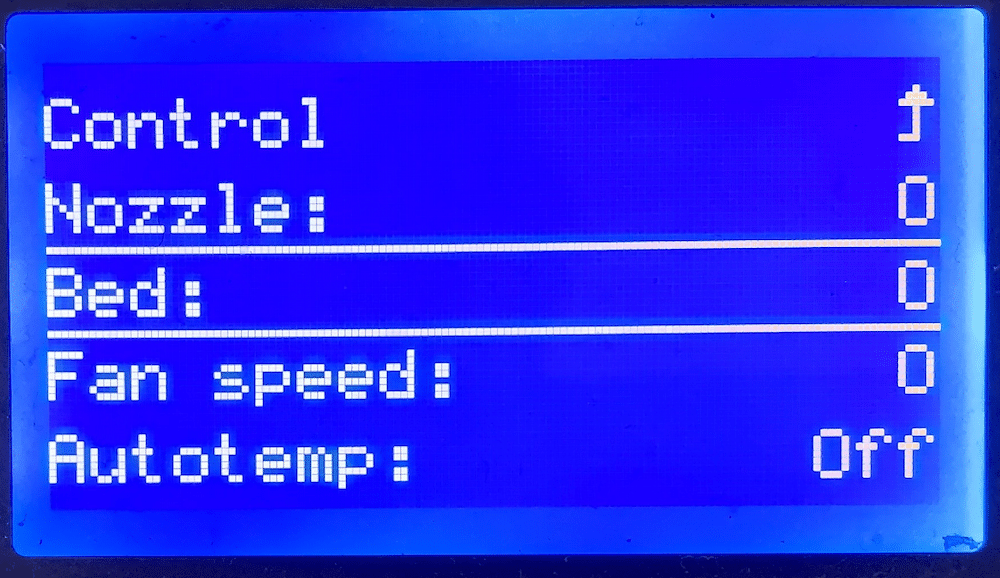

まずはEnder-3のコントローラから制御する方法。

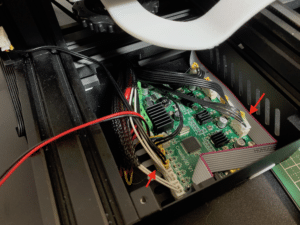

ちなみに前にEnder-3のファームウェアのアップデート(Marlin 1.1.9)をしているので、アップデートしていない方とは画面が違うので、ご注意ください。

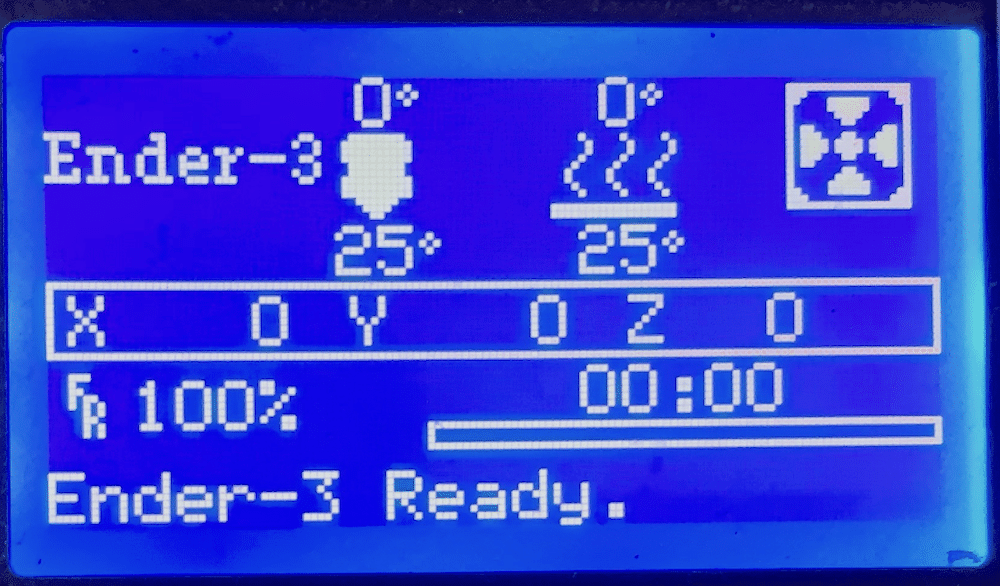

まずはEnder-3を起動し、初期画面になるまで待ちます。

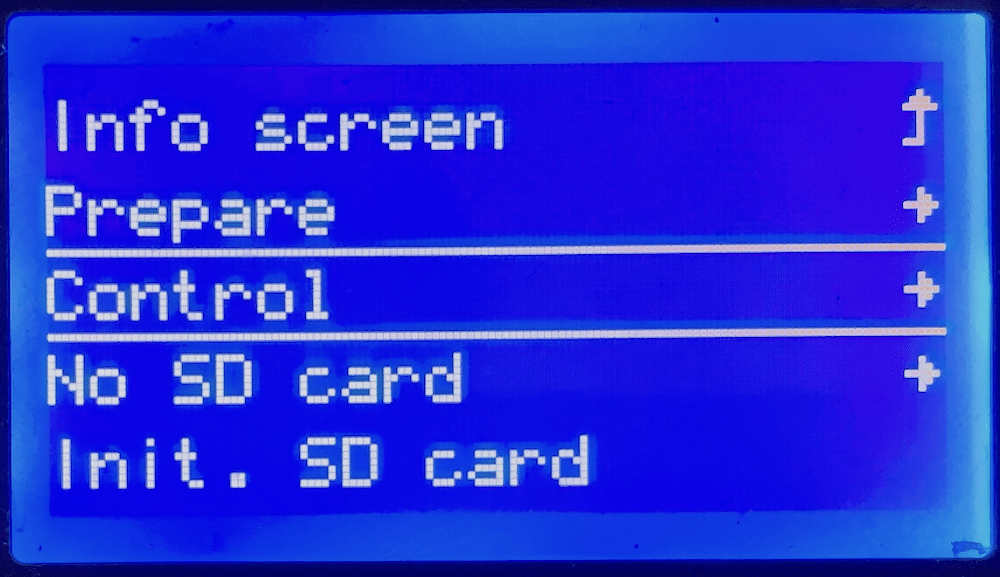

この画面になったら、コントローラのノブを押します。

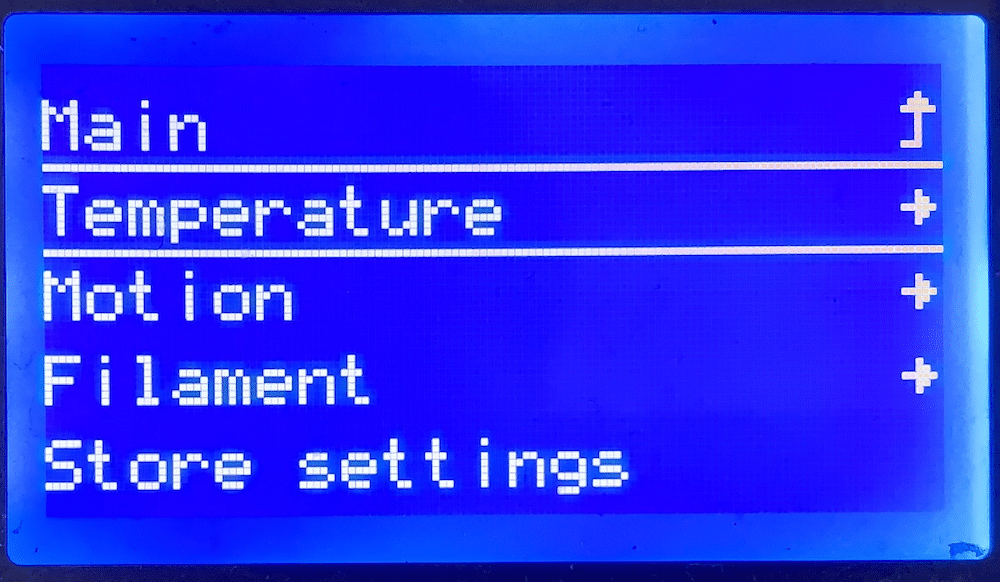

するとコントロールメニューが表示されるので、ノブを回して「Control」にカーソルを移動させ、ノブを押します。

ノブを回し、カーソルを「Temperature」に移動させ、ノブを押します。

ノブを回し、カーソルを「Bed」に移動し、ノブを押します。

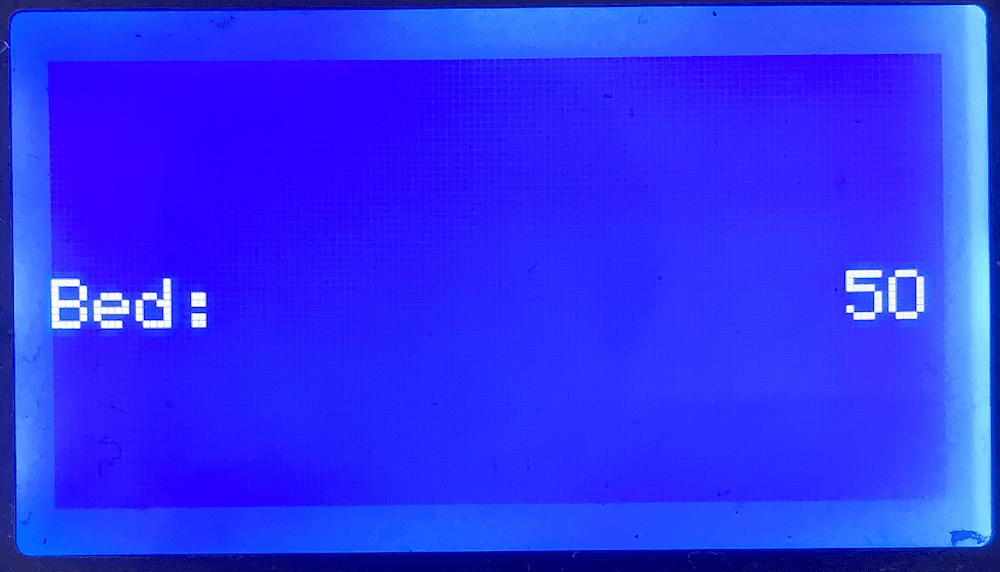

ノブを回し、数値を50にし、ノブを押します。

これでビルドプレートの温度の設定が完了です。

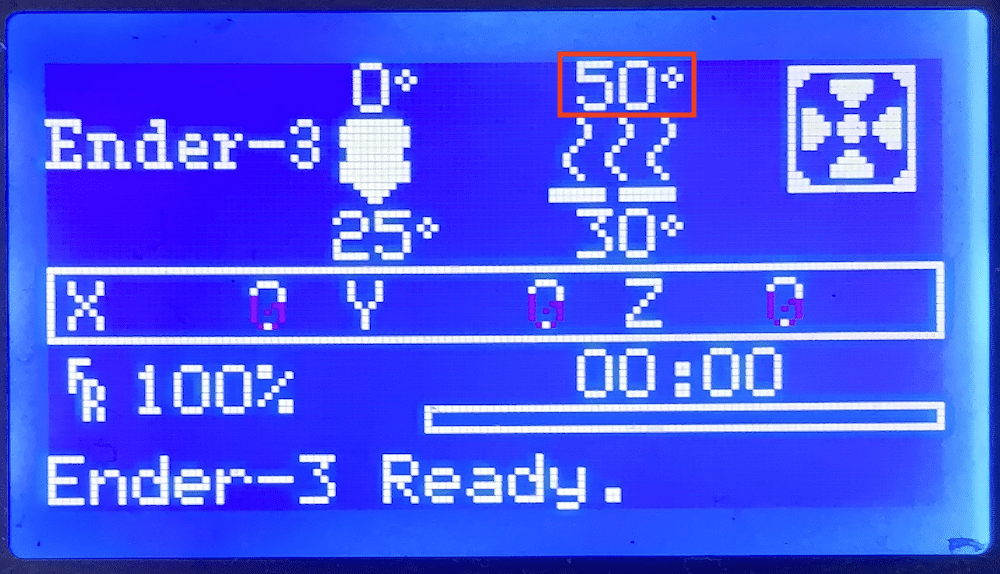

初期画面まで戻るには、それぞれのメニューの一番上を選択すれば、戻ることができます。

初期画面まで戻ると、ビルドプレートの図の上の数値が「50°」となっており、設定値が50℃になっていることが分かります。

これでしばらく待ち、ビルドプレートの図の下の数値が「50°」になれば、ビルドプレートの温度が50℃というわけです。

Ultimaker CuraからEnder-3のビルドプレートの温度設定

Ender-3のビルドプレートの温度を設定は、Ultimaker Curaからでも可能です。

その場合は、PCとEnder-3がUSBで接続されていることが必要となります。

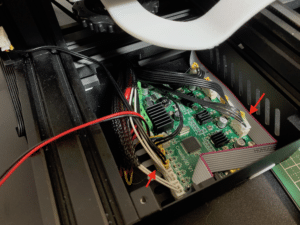

USBケーブルで繋いでおくと、SDカードを経由しなくても、ボタン1つでプリントできたり、Ender-3のコントローラノブをくるくるしなくても、制御できたりと色々と楽になるので、オススメです。

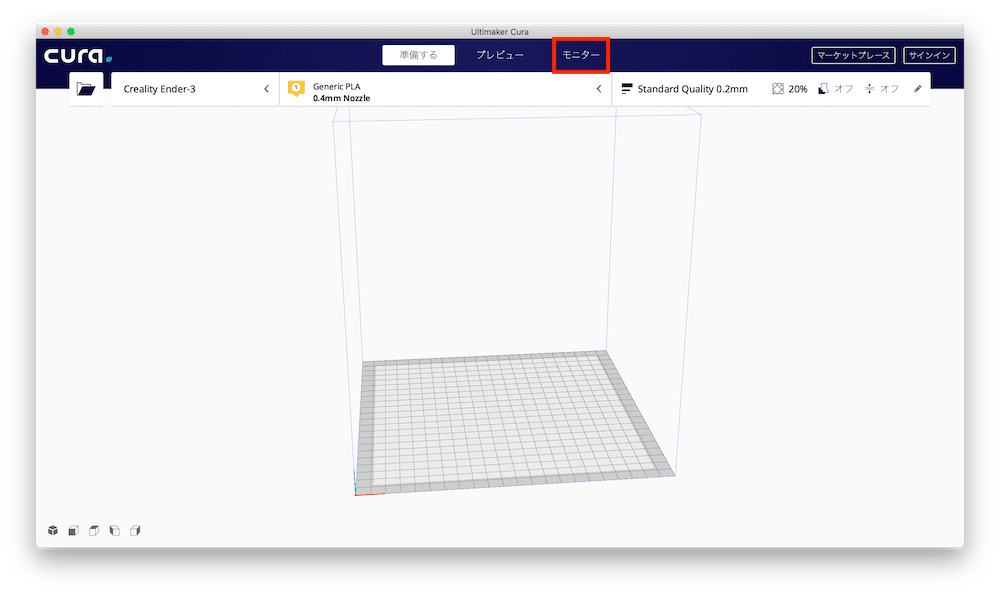

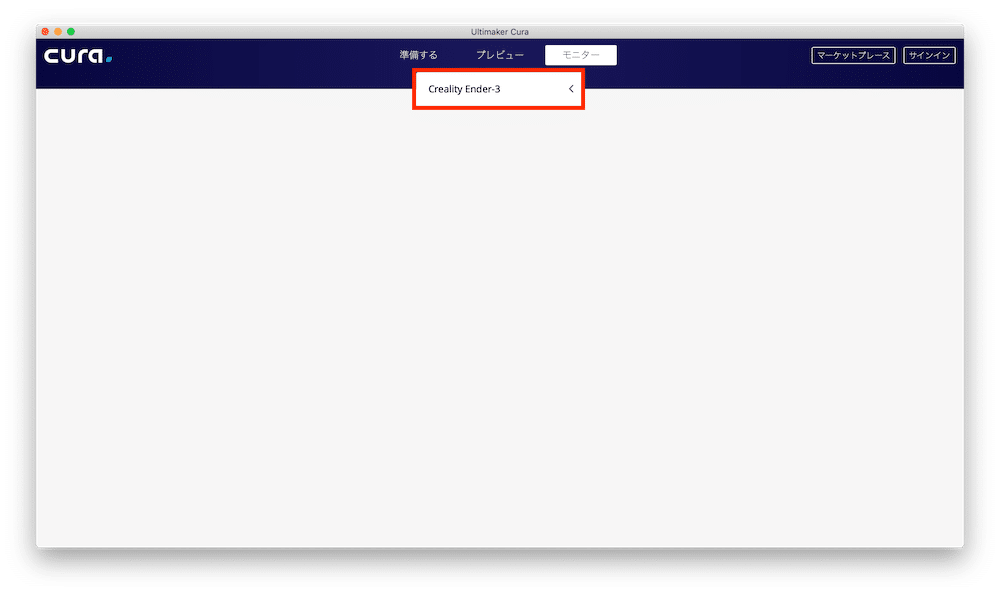

Ultimaker CuraからEnder-3を制御するには、まずUltimaker Curaを起動します。

上の「モニター」をクリックします。

Ultimaker CuraがEnder-3を認識するには少し時間がかかります。

認識していない場合は、モニターの画面には何も表示されません。

何も表示されない場合はUSBケーブルが正しく接続されていることと、上の真ん中にある3Dプリンタ名が「Creality Ender-3」となっているのを確認し、しばし待ちます。

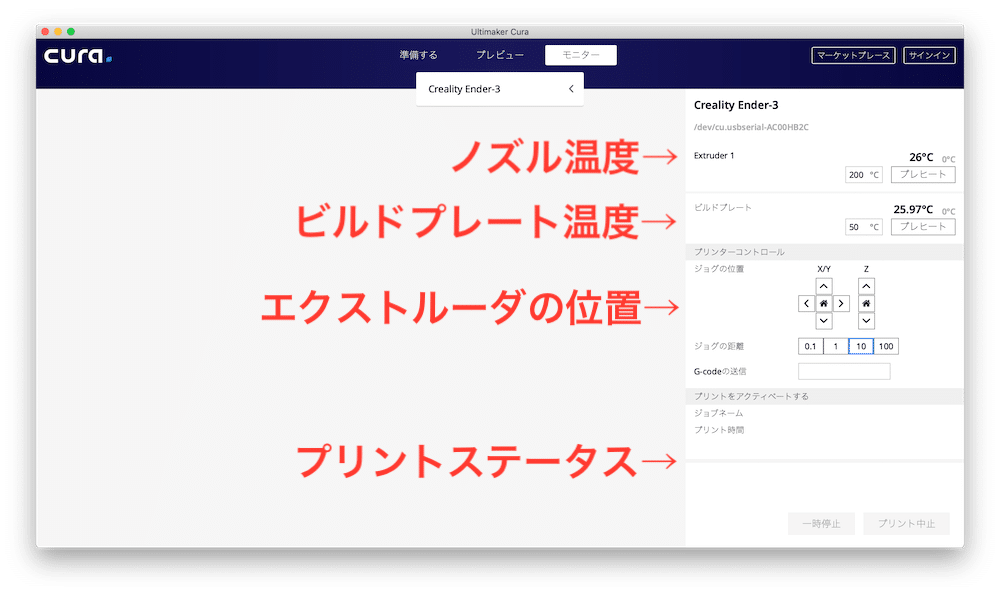

接続されると右側にメニューが表示されます。

上からノズル温度、ビルドプレート温度、エクストルーダの位置、プリントステータスです。

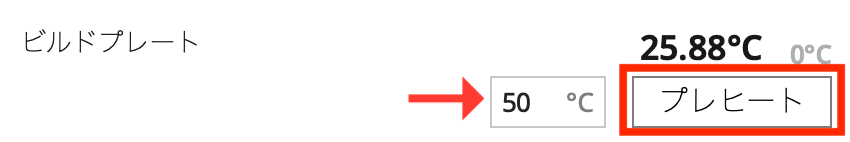

今回はビルドプレートの温度を設定したいので、ビルドプレートと書かれている箇所の温度を50℃とし、プレヒートをクリックします。

するとビルドプレートの加熱が開始されます。

上の図で、27.1℃が現在のビルドプレートの温度、灰色で50℃と書かれているのが、設定値です。

これで目標温度となるまで待ちます。

マーキングする

ということで温度の設定方法を学んだところで、そろそろ位置マーカーのプリントが終わっていることと思います。

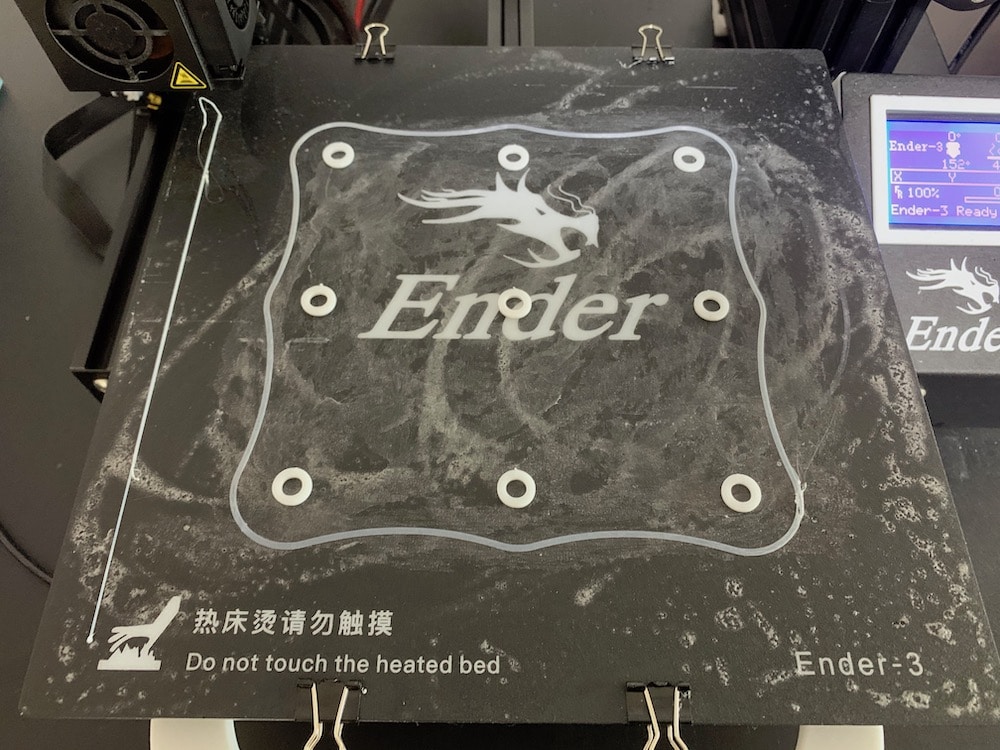

プリントが終わるとこんな感じになっていることでしょう。

このまま温度を測ってしまいたいところですが、そこはぐっとこらえます。

何故なら使用したフィラメントはPLAで60℃くらいになると柔らかく溶けてしまう可能性があるからです。

そこで位置マーカーの内部を油性ペンで塗りつぶしていきます。

そして位置マーカーやスカートを外してしまいます。

うっすらとですが、9箇所の点が見えるでしょうか?

この位置を赤外線温度計で測っていきます。

測定条件

測定するのに気をつけることは、測定範囲は円状で測定距離がその円の直径に等しいということです。

ということはあまりビルドプレートと温度計の距離が遠いと広い範囲を測定することになってしまいます。

今回は1 cmくらいの距離で測定してみることにします。

あとそれぞれの場所に番号を振っておきます。

今回は興味で測ってみるだけなので、とりあえず一回ずつ(ただし変な値が出た時のみ再計測)測定してみることにします。

またEnder-3では温度を一度少し高めになるまで加熱してから冷却して、再度加熱して調整という流れを繰り返し、温度を目標値にしていきます。

そのため温度を設定してから、5分程度置いてから測定を開始します。

また空中を測定し、気温を測定した結果、26.2℃でした。

測定結果

ということで測定結果です。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(中心) | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 30℃ | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

| 50℃ | 48.4 | 49.6 | 49.8 | 49.0 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 50.0 | 49.0 |

| 70℃ | 66.0 | 68.2 | 68.2 | 67.6 | 69.4 | 69.8 | 67.8 | 68.8 | 68.2 |

| 90℃ | 84.6 | 86.8 | 87.2 | 86.6 | 90.0 | 88.2 | 86.2 | 88.2 | 86.4 |

| 110℃ | 102.0 | 104.6 | 105.2 | 104.0 | 107.6 | 106.8 | 104.2 | 106.8 | 105.4 |

思ったよりばらつきがありますね。

実際測定している最中でも、何度か測定を繰り返すと温度がぶれることがありました。

そのため、結局何度か測定して、だいたい一定になったところの値を表に載せています。

傾向としては、低温の方がばらつきが少なく、高温の方がばらつくようです。

もちろんこれは室温との差が大きいほど、早く冷えてしまうため、温度が落ちやすいためでしょう。

そのため、ヒーターで熱して、温度が超えたらヒーターを止める。

すると温度が設定値より下がり、再度ヒーターで加熱するということを繰り返しており、それが測定中の温度のぶれと、設定値と実測値の差分となっていると考えられます。

あとはやはり中心の方が温度が設定値に近いという結果となりました。

ビルドプレートの下面を見ると、電熱線は全体に均等に張り巡らされているようですが、やはり縁に近いとどうしても電熱線がない縁からの冷却効果で下がりやすいのでしょう。

こう考えるとビルドプレートを熱する必要があるフィラメントの場合は、あまり縁の方を使わないで、中心部部を使う方が良さそうです。

またこれまで3PySciで行ってきた造形の質の検討なんかも、なるべく同じ位置でプリントする方が正確な結果となることでしょう。

今回の結果は簡単に予想できるレベルのものになってしまいましたが、とりあえず赤外線温度計を試せたとういうことで良しとしましょう。

次回からはEnder-3のアップグレードをしていきます。

ということで今回はこんな感じで。

コメント